Обозреватель «Моста» Дмитрий Хмельницкий уже 50 лет пытается воссоздать историю жизни выдающегося художника Виктора Лобачева. Всё, что о нём до сих пор известно — имя и период работы: конец 1930-х.

Эта история началась в конце шестидесятых, когда к директору ленинградской школы №103 Иосифу Вольфсону обратилась бабушка одной из учениц с просьбой забрать книги и бумаги, оставшиеся от её умершей родственницы — вдовы какого-то художника. Хранить архив было негде, и женщина была готова сдать его в макулатуру. Среди книг, в основном по истории кино и архитектуры, была небольшая папка с рисунками и эскизами. В середине семидесятых годов Вольфсон подарил их мне.

С первого же взгляда было ясно, что рисунки представляют собой огромную художественную и историческую ценность. Они не были подписаны, но на некоторых книгах стояло имя владельца — Виктор Лобачев. На некоторых страницах это имя повторяется так, будто писавший разрабатывал подпись.

Несколько рисунков датированы — «37» и «38». Никакой информации об авторе мне получить не удалось.

Я попробовал расспрашивать о Викторе Лобачеве своих профессоров-архитекторов Академии художеств, учившихся в 1920-е годы — Армена Барутчева и Игоря Фомина. Безуспешно. Рисунки их заинтересовали, но имя автора было им неизвестно. Искусствоведам, специализировавшимся на советской графике тридцатых годов, имя Виктора Лобачева тоже ничего не говорило. Страшно жалею, что по молодости и глупости не воспользовался тогда возможностью покопаться в ленинградских архивах, например, в архиве Союза художников. Уверен, что упоминания о Лобачеве должны были бы там сохраниться. Теперь, из Берлина сделать это я уже не могу.

Судя по рисункам и записям, в тридцатые годы он оформлял советские праздники, иллюстрировал книги и читал лекции. Стиль рисунков характерен для 1920-х. Учился Лобачев, вероятно, либо незадолго до революции, либо вскоре после. Совсем молодым человеком он в конце тридцатых годов не был — графика совершенно зрелая и уверенная, а техника рисунка доведена до полного совершенства. Ни намёка на ученичество.

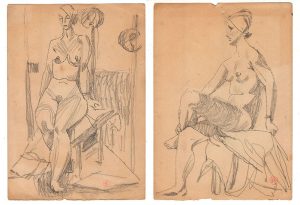

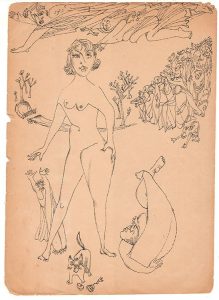

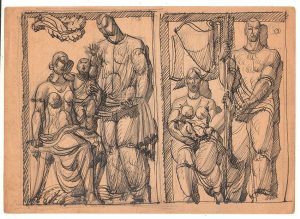

Вероятнее всего, живописцем по образованию он тоже не был, скорее графиком. Может быть, даже, скульптором или архитектором. Это чувствуется по рисункам обнаженной натуры. В них — пластичность, свойственная эскизам скульпторов или архитекторов, привыкших иметь дело с реальной, а не иллюзорной массой.

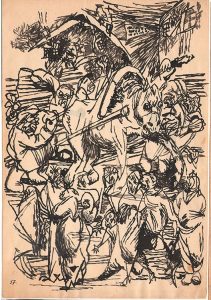

Все (или почти все) рисунки коллекции были сделаны, вероятно, в узкий промежуток времени — скорее всего, в конце 1930-х годы. В этих работах есть явные реминисценции и образы из «Герники» Пикассо (1937) и нет никаких реалий, связанных с началом Второй Мировой войны. Записанные на клочке бумаги темы лекций явно принадлежат мирному времени.

Следующих нескольких лет Лобачев, видимо, не пережил. Он мог погибнуть на фронте или во время блокады, но тогда это отразилось бы в его бумагах, а имя всплыло бы в списке погибших членов Союза художников (там я его не нашел). Скорее всего, он был репрессирован где-то в 1938 году. В пользу этого предположения говорят характер и темы его графики, из которых хорошо виден внутренний мир этого человека. У таких, как он, было мало шансов пережить тридцатые годы.

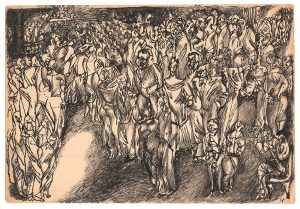

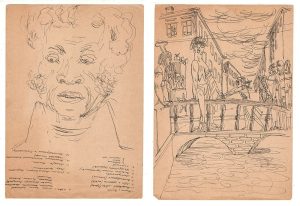

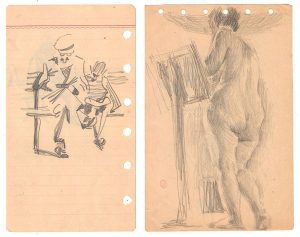

Рисунки можно разделить на несколько групп. Первую, самую важную, группу составляют графические композиции, сделанные пером (иногда толстым, иногда очень тонким) на небольших листках плотной, пожелтевшей от времени бумаги. Они явно не рассчитаны на публикацию, но видно, что сам автор знает им цену. Композиции, несмотря на маленькие размеры, иногда очень сложны и тончайшим образом разработаны. Некоторые рисунки датированы.

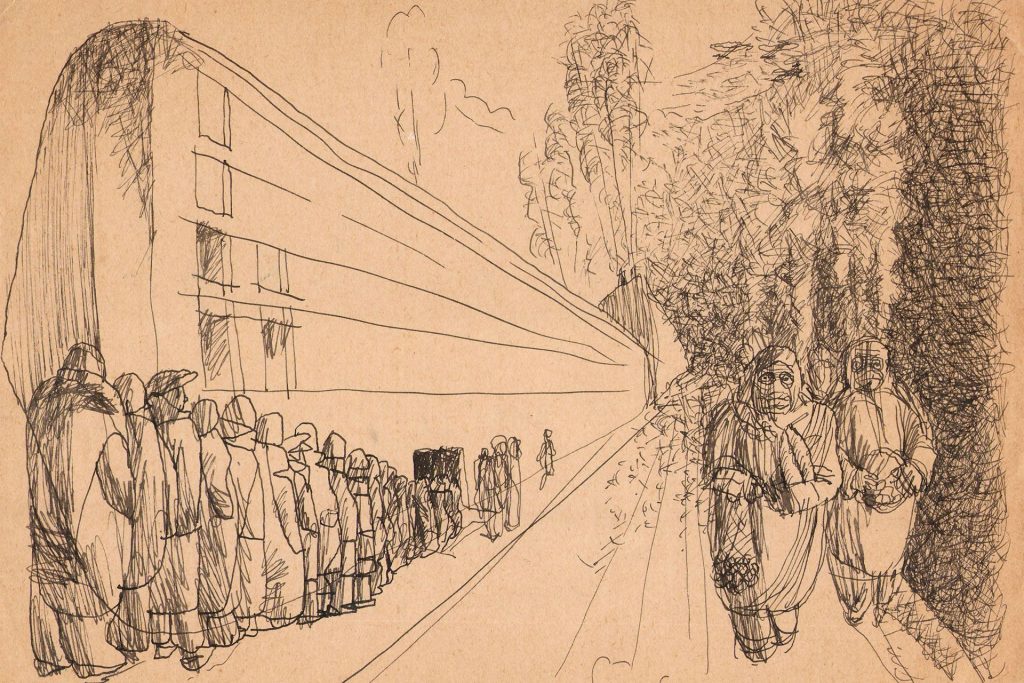

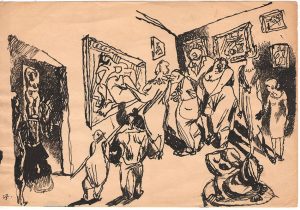

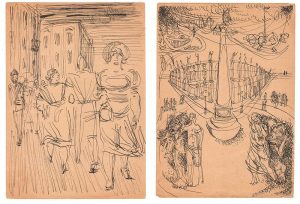

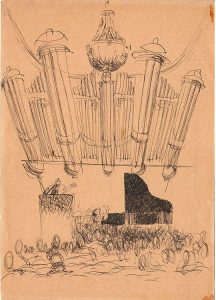

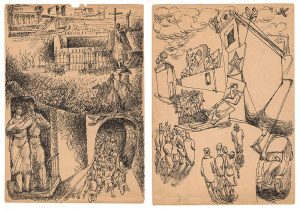

Это явно не эскизы, а законченные графические листы. Большинство посвящено в той или иной степени Ленинграду. Среди них «Доклад в Филармонии» (возможно, рисунок с натуры) — полупустые ряды кресел, докладчик на трибуне, взнесенные над залом трубы органа и зловещее черное крыло рояля посреди сцены. „Взятие Зимнего» — рисунок, явно навеянный сценой из фильма Эйзенштейна, но абсолютно чуждый, даже враждебный эйзенштейновскому пафосу. Увиденная сверху Дворцовая площадь в резкой, вывернутой перспективе, карикатурные матросы, вбегающие под арку Главного штаба, Зимний дворец с едва видными баррикадами перед ним, сзади стрелка Васильевского острова, и над всей закрученной как пружина композицией — совершенно не карикатурный ангел с вершины александрийской колонны. Графика потрясающе легкая, свободная и в то же время предельно точная и предельно напряженная.

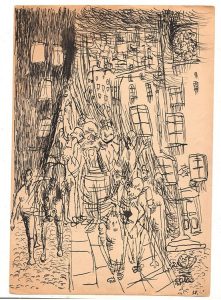

Не менее поразительна композиция под условным названием «Вешают плакаты». Опять увиденная сверху улица, редкие фигуры зевак с темными тенями, наблюдающие за тем, как стоящие на крыше дома рабочие подтягивают наверх части гигантского плаката. Рядом уже повешенные портреты вождей, на которых угадываются лица Сталина и Молотова. Сбоку стоит казенный автомобиль. И от этого рисунка, и от многих других веет неповторимой и подлинной атмосферой тридцатых годов. Автор настолько хорошо владеет пером, что совершенно не заботится о формальной правильности изображаемого. Некоторые его композиции („Попытка самоубийства», например) выглядят почти наивно, некоторые изысканны и точны до предела. Сюжет как бы сам подсказывает технику.

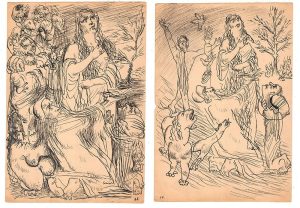

К другой группе рисунков принадлежат эскизы иллюстраций — к «Пигмалиону» Бернарда Шоу, к книге рассказов Джека Лондона. Лобачева интересовали библейские сюжеты. Среди рисунков есть прекрасные, иногда почти сюрреалистические композиции на тему „Изгнание из рая», „Сусанна и старцы«, портреты Чарли Чаплина, Пушкина.

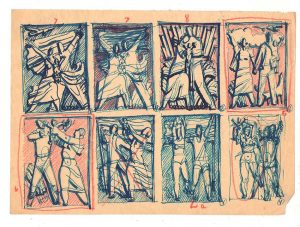

Есть серия эскизов типично советских патриотических барельефов. Например, композиции «Мать и дитя». Их много, и на некоторых лица приобретают какое-то нечеловеческое, откровенно противоречащее казенной приподнятости образа зловещее выражение.

Отдельную группу составляют замечательные рисунки обнаженной натуры (пером, карандашом) и случайные зарисовки людей и уличных сцен на крохотных листках из блокнота. Среди них есть шедевры. Надеюсь, что публикация рисунков Виктора Лобачева поможет отыскать хоть какую-нибудь информацию о судьбе этого выдающегося художника.

Изображения предоставлены Дмитрием Хмельницким